#1: Always think positive. Squash all negative thoughts.

#1: 保持正面思维,摈弃负面想法

#2: Make a big public commitment. Be fully committed.

#2: 制定一个公开的承诺,并全力投入

#3: Create a friendly, mutually-supportive competition.

#3: 建立友好互助的竞争氛围

#4: Keep a daily journal of your goal.

#4: 为你的目标写下每日记录

#5: Visualize your goal clearly, on a daily basis, for at least 5-10 minutes.

#5: 每天清晰地重温你的目标,一天至少5-10分钟

#6: Make it a rule never to skip two days in a row.

#6: 保证从不连续跳票两天

#7: Become aware of your urges to quit, and be prepared for them.

#7: 意识到自己想要退出的冲动,对其有所准备

#8: Have powerful reasons. Write them down.

#8: 寻找强有力的理由,并把它们写下来

#9: Get a coach or take a class.

#9: 找位教练或者参加一门课程

#10: Find inspiration, on a daily basis.

#10: 每日自我激励

#11: Reward yourself. Often.

#11: 经常奖励自己

#12: Break it into smaller, mini goals.

#12: 分解目标

#13: Give it time, be patient.

#13: 投入时间,保持耐心

#14: Make it a pleasure.

#14: 保持愉悦

#15: Just get started.

#15: 立即开始

#16: Get a workout partner or goal buddy.

#16: 寻找一个伙伴

#17: Post a picture of your goal someplace visible — near your desk or on your refrigerator, for example.

#17: 让你的目标清晰可见

#18: Join an online (or off-line) group to help keep you focused and motivated.

#18: 加入一个网上或现实中的组织,帮助自己保持专注和动力

#19: Hold Yourself Back.

#19: 适当自我抑制,坚持细水长流

#20: Chart Your Progress.

#20: 列出你的进度

这二十条规则顺序比较乱,这里稍作重新整理:

=指导原则

#01: 保持正面思维,摈弃负面想法

#19: 适当自我抑制,坚持细水长流

#13: 投入时间,保持耐心

#14: 保持愉悦

#15: 立即开始

=目标管理

#02: 制定一个公开的承诺,并全力投入

#08: 为目标寻找强力高尚的理由,并把它们写下来

#17: 让你的目标清晰可见

=日常执行

#10: 每日自我激励

#05: 每日重温目标(至少5-10分钟)

#12: 分解目标

#20: 列出你的进度

#04: 为你的目标写下每日记录

#11: 经常奖励自己

#06: 保证从不连续跳票两天

#09: 找位教练或者参加一门课程

=群体合作

#16: 寻找一个伙伴

#03: 建立友好互助的竞争氛围

#18: 加入一个网上或现实中的组织,帮助自己保持专注和动力

=其它

#07: 意识到自己想要退出的冲动,对其有所准备

[Reference]

1. Top 20 Motivation Hacks

2/20/2010

1/18/2010

电影日志 - 《本杰明.巴顿传奇》

电影看了有几个月了,评论写到中途一直搁置至今,今天总算赶工完毕。

这是部根据菲茨杰拉德 1921年的同名短篇小说(The Curious Case of Benjamin Button)改编的电影。知道菲茨杰拉德的人可能不多,但荣膺时代周刊百部最佳小说的"了不起的盖茨比"看过的人应该不少。能在百佳的列表上挂名对一位小说家已经是莫大的成就了,没想到他老人家还有这么一部惊世骇俗的短篇作品。

说是改编,但其实除了借用男主角的名字还有Reverse Aging Process这个idea以外,电影剧本和原著基本不相干。

说是改编,但其实除了借用男主角的名字还有Reverse Aging Process这个idea以外,电影剧本和原著基本不相干。

此片由以"Seven","Fight Club"这类充满Dark和Thrilling元素的电影成名的David Fincher来执导,但里面的暗黑奇幻元素还是以感情贯穿始终。一个凄凉的人生悲剧外加一个凄惨的感情故事,难怪众文艺女青年哭的唏哩哗啦。

1918年11月11日,当人们沉浸在一战胜利的喜悦中的时候,以生产纽扣发家的Button家却降生了一个小老头婴儿 - Benjamin。Benjamin有着和常人相反的发育成长过程,也害得生母丢掉性命。在被家人抛弃后由养老院善良的黑人女护理收留,并在那里遇到了纯真善良的小女孩Diasy。

异于常人的Benjamin慢慢有了些活力,他离开养老院,踏上一艘驶向茫茫大海的轮船,开启了自己的别样人生道路。若干年后,历经磨难的Benjamin死里逃生回到家乡,已蜕变为英俊潇洒的年轻人。生父在自己弥留前夕把家产留给了Benjamin。

始终无法忘记Diasy的Benjamin找到已是颇有名望Dancer的Diasy。看到Diasy的无限风光还有其身边关系亲密的俊秀美男,Benjamin选择了默默转身离去。数年后的Diasy因一场意外失去了继续跳舞的机会,人也变得成熟。两人在故地的重逢正当其时,在度过一段甜美的日之后,Diasy产下一女。短暂的幸福过去,Benjamin知道自己正往另一个方向慢慢远去,无法支撑起一个丈夫和父亲应有的责任,遂变卖所有家产留给Diasy,再次独自踏上流浪天涯的不归路……

电影的情节非常取巧,Fincher在时光倒流、旁白配画上的拍摄视角和手法也让人叹为观止。但很多人为之动容的还是“宿命式的悲凉”:一种和芸芸众生相向而行孤独的悲凉、一种与至爱走的越近就离得越远无奈的悲凉。

片中成年Diasy的扮演者Cate Blanchett总有一种说不清道不明独特的气质,精灵也罢、艺术家气质也罢、贵族皇族气质也罢,用来形容这个从悉尼歌剧院走出来的墨尔本女人都显得那么地俗不可耐。

现实中并没人被时间所诅咒,但有些无可奈何的悲凉却是人所共有的,这也许是该片虽有些另类却大受欢迎的主要原因。

这是部根据菲茨杰拉德 1921年的同名短篇小说(The Curious Case of Benjamin Button)改编的电影。知道菲茨杰拉德的人可能不多,但荣膺时代周刊百部最佳小说的"了不起的盖茨比"看过的人应该不少。能在百佳的列表上挂名对一位小说家已经是莫大的成就了,没想到他老人家还有这么一部惊世骇俗的短篇作品。

说是改编,但其实除了借用男主角的名字还有Reverse Aging Process这个idea以外,电影剧本和原著基本不相干。

说是改编,但其实除了借用男主角的名字还有Reverse Aging Process这个idea以外,电影剧本和原著基本不相干。此片由以"Seven","Fight Club"这类充满Dark和Thrilling元素的电影成名的David Fincher来执导,但里面的暗黑奇幻元素还是以感情贯穿始终。一个凄凉的人生悲剧外加一个凄惨的感情故事,难怪众文艺女青年哭的唏哩哗啦。

1918年11月11日,当人们沉浸在一战胜利的喜悦中的时候,以生产纽扣发家的Button家却降生了一个小老头婴儿 - Benjamin。Benjamin有着和常人相反的发育成长过程,也害得生母丢掉性命。在被家人抛弃后由养老院善良的黑人女护理收留,并在那里遇到了纯真善良的小女孩Diasy。

异于常人的Benjamin慢慢有了些活力,他离开养老院,踏上一艘驶向茫茫大海的轮船,开启了自己的别样人生道路。若干年后,历经磨难的Benjamin死里逃生回到家乡,已蜕变为英俊潇洒的年轻人。生父在自己弥留前夕把家产留给了Benjamin。

始终无法忘记Diasy的Benjamin找到已是颇有名望Dancer的Diasy。看到Diasy的无限风光还有其身边关系亲密的俊秀美男,Benjamin选择了默默转身离去。数年后的Diasy因一场意外失去了继续跳舞的机会,人也变得成熟。两人在故地的重逢正当其时,在度过一段甜美的日之后,Diasy产下一女。短暂的幸福过去,Benjamin知道自己正往另一个方向慢慢远去,无法支撑起一个丈夫和父亲应有的责任,遂变卖所有家产留给Diasy,再次独自踏上流浪天涯的不归路……

电影的情节非常取巧,Fincher在时光倒流、旁白配画上的拍摄视角和手法也让人叹为观止。但很多人为之动容的还是“宿命式的悲凉”:一种和芸芸众生相向而行孤独的悲凉、一种与至爱走的越近就离得越远无奈的悲凉。

片中成年Diasy的扮演者Cate Blanchett总有一种说不清道不明独特的气质,精灵也罢、艺术家气质也罢、贵族皇族气质也罢,用来形容这个从悉尼歌剧院走出来的墨尔本女人都显得那么地俗不可耐。

现实中并没人被时间所诅咒,但有些无可奈何的悲凉却是人所共有的,这也许是该片虽有些另类却大受欢迎的主要原因。

Labels:

电影

1/13/2010

Book Notes - Outliers(超常之辈)

Gladwell到目前为止总共出版过四本书,其中有两本书非常流行:

- 2000年的"The Tipping Point"赶上了互联网的web2.0和sns的热潮,把自己也Tip了,很多人都把此书当作互联网创业圣经来拜读;

- 2008年的"Outliers"则迎合了现在人人期待出人头地的欲望,在成功学书籍泛滥的大环境下再次脱颖而出。

前段时间把Outliers本书翻了翻,其实整本书的主要着眼点是:除却先天优势和后天努力以外,外在客观因素对个人的成长发展的决定性影响。此书名和副标 题只是迎合市场需要的一种营销手段,不过书还是值得一读,虽然并未有什么让人耳目一新的观点,但其收集素材并抽丝剥茧的分析能力的确让人佩服。

Part I - Outliers的主要观点

1. 时机(出生时日、时代背景)

大到时代背景、社会环境,小到出生年月,都会对个人的成长发展,和作后所谓成功的”脱颖而出“产生巨大的影响。

- 体育运动项目中,所谓天分往往一开始都是些客观因素的微小区别(生日早点,就比别人强壮一点)。但从这种微小的优势开始,由于得到更多的关注和锻炼机会,并不断累积起来,马太效应持续发挥作用,到了成年,就成为庸才与天才的的差异了。

- 如果你出生在婴儿潮的之后并且伴随经济的复苏和腾飞,可以享用的公共资源(医疗、教育)和工作事业发展机会就比别人好很多,自然更有可能获得事业成功。

- 如果你进入大学学习积累计算机技术是在个人电脑市场起飞的前夜,自然可以大量的机会在市场需求井喷的时候抓住机遇成为时代的耀眼明星。相反你现在就算从娘胎里就开始练习编程,等你准备工作时多半也只能当个高级打工仔。

- 如果你是犹太人,就算拿到律师资格,由于该行业的种族偏见,你就被迫进入处理上不得台面的小案件的行业。然而三十年河东、三十年河西,随着时代变迁,那些上不得台面的事务成为行业主流,几十年的积累让你随着新时代的到来御风翱翔、飞黄腾达。

其中犹太人律师的案例,倒是和励志、成功学有点关联:这些落魄的律师身处逆境,但这些不利因素最后成为他们的机遇之源,为什么?

-逆境下别无选择,不断寻找出口,这这个不断努力的过程中,积累锻炼了能力。

-走那些别人不看好的路,往往能成就一番事业,一方面是竞争对手少,但另外一方面往往取决于时代机遇。

-身处前景不明的领域,但是却在该领域不断积累磨砺,突然间,这个领域变得炙手可热,机会来临,而他们对到来的挑战已经做好准备。

2. 情商

智商对个人的成功有所谓的”门槛效应“:一旦人的智商超过120,智商的高低就与成就的大小没有太多关系了。这正如身高因素对于篮球队员成就的影响一样。

在心理学界有人据此提出摇奖上大学的设想。从心理学上来说这也许是合理的,但是这样的策略会对候选人、对那些渴望靠自己的努力和奋斗的年轻人传达一种什么信息?这无疑会增加人们的投机和听天由命的心理,严重打击年轻人努力向上的积极性。

既然智商的影响仅限于一个门槛,那这个门槛之上的影响因素又是什么?

Gladwell用兰根和奥本海默两个智商超常的原生天才最后成就迥异作例子,告诉大家一个叫做”实践智慧"的东西 - 知道该向什么人说什么话,该在什么时候说,怎样说才能答道最好的效果,但不必知道为什么,也就是说:知道如何做某事,而不需要知道为什么。这个非智力的智慧在个人的成长和取得成功的道路上的影响力非同小可。

这个“实践智慧”其实这就是所谓”情商“的一种表现形式:

- 比如如何与人沟通协调合作完成一件事情

- 如何与决定自己命运的人搞好关系

- 如何在遇到困境的时候激励自己不断向上

Gladwell认为家庭环境和父母的言传身教是培养这种“实践智慧”的最好途径:

- 家庭可以教给你与人协调的能力

- 家庭可以教给你面对人生的正面心态

- 家庭可以教给你成就一翻事业的愿望

富人和穷人家庭对孩子的不同影响:

- 富人家庭更愿意与孩子沟通,而不是简单命令式的管理,这样环境下成长起来的孩子拥有“我有权利”的意识,更喜欢尝试着说服他人、喜欢据理力争。

- 而贫寒家庭成长起来的的孩子,往往只是一味顺从、逆来顺受,觉得这一切都是自己不如人意的家庭背景造成的。

智商和情商的作用就好比计算机的硬件和软件系统:

高智商就一台多核超大内存的主机,但如果情商很低、系统软件不行,缺乏良好的资源管理调度算法和简单易用的接口API,在上面就不可能抛出有价值的应用出来。唯有软件和硬件的良好配合,才能成为一台能完成各种复杂应用、产生实际意义的计算系统。

3. 练习

书中的“10,000 hours rule”无疑让众多想要一窥成功奥秘的上进青年激动不已,因为他们总算从Gladwell列举的诸多无法改变的客观条件外,找到了一个可以依靠自己努力去改变的因素。

Gladwell搜集整理了Bill Gates, Bill Joy, Beatles还有一些天才钢琴演奏家的背景资料,向大家展示这些开始天才的成功者背后,无一不是日复一日、年复一年艰苦卓绝的练习积累。

其实“孰能生巧”这类古训早已有之,贵公司从知春路走出去的某关键部门CVP不还经常告诫大家“Nothing Replaces Hardworking”么? Gladwell的取巧处在于他搜集整理了那些耳熟能详的大温拿的案例,展示他们背后付出的辛苦和努力。而众多把此书当作成功学著作来解读有为青年们,往往都志向高远,但正身处重重压力之下。这样的案例、这样的分析视角,读后的效果无疑如同注入一剂强效鸡血。

书中还提到一个让大家更容易Buy In的成功秘籍:“练习不是你已经很优秀时做的事情,而是使你变得优秀的事情”。

4. 文化

心理学上有个“潜意识”的说法:人类有些影响日常行为决策的心理活动,是在我们意识范围之外进行的。我想书中Gladwell提到的Legacy, Culture就应该是其中的一部分。

种族的历史积淀(Legacy)对个人品性的影响:

- 游牧文明下生活的人,生活环境和财产都不稳定,生存多依赖个人的努力,因此品性多勇猛好斗,只有这样才能在充满变数的环境中生存下来。

- 而耕种文明下生活的人,要想生存下来,需要和他人的密切合作,住所和人际关系相对比较稳定,性格相对温和易相处。

- 水稻种植需要付出很多努力精心照料,才会有好的收成。作为一种技术导向的农业生产方式,辛勤的努力可以直接看到回报。因此在水稻种植文化环境下,个人在骨子里就接受辛苦工作换来生存和成就的观念。

这些在早期受自然环境影响形成的种族特性,在其后裔完全脱离了当初的环境后依然会有比较明显的存在证据。这一方面有习惯、家庭传承的原因,有没有可能人类的思维方式和生活体验也可能通过生物遗传的方式流传下来并在潜意识领域发挥作用?

Culture对人思维行事方式的影响则是主要通过飞机失事的案例来进行探讨的:

- 航空失事的原因大多来至于机长和副驾驶、机上人员和地勤指挥之间的沟通问题

- 而沟通的失败,往往来之不同文化背景之间在人际关系、交流习惯上的差异

- 飞机失事和某个叫做权利距离指数(power distance index)的东西非常相关,这个指数指的是对权威的尊重和重视程度

团队的文化氛围对其运作效率和稳定程度的确有至关重要的影响。诚如Galdwell在书中所言,要想取得事业的成功,要“在山顶别墅静观尘世喧哗”,他们“必须遮蔽自己的部分个性”。但选择设计什么样的文化氛围,如何变革并塑造这样的氛围,是一项非常有挑战性的工作。就大部分现实情形而言,团队带头人的个人风格和习惯,将会对团队文化有决定性的影响,正所谓“兵熊熊一个,将熊熊一窝”。

从另外一个角度来看,机长和副驾驶的设置一开始就是在西方的文化社会背景下建立 起来的机制,两人之间的责任和分工都有明确的要求。在其它民族建立自己的航空公司的时候,往往只学习了他人的形式,而忽略这背后的原因和初衷,这类照葫芦 画瓢的行为自然很有可能导致失败。这个教训对于学习模仿别人是很有借鉴意义的。

对于成功学的爱好者,还可以在此部分找到另外一个让人心潮澎湃的定义:“成功就是坚持不懈,成功就是顽强不屈,就是别人花三十秒就放弃的事情你愿意花三十分钟去思考的坚定。”

Part II - 一些读后的看法

1. 对已经发生的事情总结些理论和法则去解释,是相对而言非常好办的事情。但这些理论和法则能不能解释所有相关的案例,能不能对未来将要发生的事情(比如最热 门的话题:怎样才能成功?)做出一定的预测指导,就是另外一个问题了。所以希望寻找成功秘籍的人千万要留意,小心走火入魔。

2. 作者写作功底也不错,书中的案例收集整理得非常好,每个故事本身就非常有趣,分析过程也让人感觉非常通透;但他却往往没有观点,很多有趣的案例和书名暗示的主题关系并不大:

- 比如关于犹太人律师的成功那节,案例确实丰富,很多详细的调查,很多具体的数据,故事也写得引人入胜。但是这些东欧制衣工人的后代能当上律师、医生,和他 们父辈的职业并未有太大的关系。很多人也并不是独立创业,只是在工厂做一个普通工人而已。与其说他们的成功和父辈工作的言传身教有关,还不如说,是他们父 辈的稳定工作和美国良好的教育体系给了接受良好教育的机会,犹太人的聪明、努力、少数民族的危机感加上家庭对教育的重视,促使了他们在学业上的成功。

- 结合时局想出一个吸引眼球的题目,把从各处收集一些有趣的素材努力塞进去,成书后在自身名气和策划宣传的辅助下,不仅能大卖还往往能形成一个热门话题 - 这是Gladwell的独家成名绝技。

3. 从所谓成功学的角度来讲,Gladwell描述的所有的观点有哪个是你我没听说过的?他给广大渴望成功的青年指出了什么新的途径?全部都是些八股似的老生常谈。但从社会学意义来看,他往往对一些耳熟能详的现实案例层层分析,步步揭秘,展示了看待这些案例的另外一个独特的视角。

Gladwell自己也在一次采访[2]中这样说道:“这不是一本励志书,而是关于集体和社会组织变革的书。我明确反对心想事成这种说法,实际上,你不会想成为什么就能成为什么,世界决定了你能成为什么。能够提供合适的机会的是在社会层面,而不是个人层面。”

[Reference]

1. 浓缩版Outliers:杰出人物的四大法宝

2. Book Review:格拉德韦尔的成功学研究

3. Book Homepage

- 2000年的"The Tipping Point"赶上了互联网的web2.0和sns的热潮,把自己也Tip了,很多人都把此书当作互联网创业圣经来拜读;

- 2008年的"Outliers"则迎合了现在人人期待出人头地的欲望,在成功学书籍泛滥的大环境下再次脱颖而出。

前段时间把Outliers本书翻了翻,其实整本书的主要着眼点是:除却先天优势和后天努力以外,外在客观因素对个人的成长发展的决定性影响。此书名和副标 题只是迎合市场需要的一种营销手段,不过书还是值得一读,虽然并未有什么让人耳目一新的观点,但其收集素材并抽丝剥茧的分析能力的确让人佩服。

Part I - Outliers的主要观点

1. 时机(出生时日、时代背景)

大到时代背景、社会环境,小到出生年月,都会对个人的成长发展,和作后所谓成功的”脱颖而出“产生巨大的影响。

- 体育运动项目中,所谓天分往往一开始都是些客观因素的微小区别(生日早点,就比别人强壮一点)。但从这种微小的优势开始,由于得到更多的关注和锻炼机会,并不断累积起来,马太效应持续发挥作用,到了成年,就成为庸才与天才的的差异了。

- 如果你出生在婴儿潮的之后并且伴随经济的复苏和腾飞,可以享用的公共资源(医疗、教育)和工作事业发展机会就比别人好很多,自然更有可能获得事业成功。

- 如果你进入大学学习积累计算机技术是在个人电脑市场起飞的前夜,自然可以大量的机会在市场需求井喷的时候抓住机遇成为时代的耀眼明星。相反你现在就算从娘胎里就开始练习编程,等你准备工作时多半也只能当个高级打工仔。

- 如果你是犹太人,就算拿到律师资格,由于该行业的种族偏见,你就被迫进入处理上不得台面的小案件的行业。然而三十年河东、三十年河西,随着时代变迁,那些上不得台面的事务成为行业主流,几十年的积累让你随着新时代的到来御风翱翔、飞黄腾达。

其中犹太人律师的案例,倒是和励志、成功学有点关联:这些落魄的律师身处逆境,但这些不利因素最后成为他们的机遇之源,为什么?

-逆境下别无选择,不断寻找出口,这这个不断努力的过程中,积累锻炼了能力。

-走那些别人不看好的路,往往能成就一番事业,一方面是竞争对手少,但另外一方面往往取决于时代机遇。

-身处前景不明的领域,但是却在该领域不断积累磨砺,突然间,这个领域变得炙手可热,机会来临,而他们对到来的挑战已经做好准备。

2. 情商

智商对个人的成功有所谓的”门槛效应“:一旦人的智商超过120,智商的高低就与成就的大小没有太多关系了。这正如身高因素对于篮球队员成就的影响一样。

在心理学界有人据此提出摇奖上大学的设想。从心理学上来说这也许是合理的,但是这样的策略会对候选人、对那些渴望靠自己的努力和奋斗的年轻人传达一种什么信息?这无疑会增加人们的投机和听天由命的心理,严重打击年轻人努力向上的积极性。

既然智商的影响仅限于一个门槛,那这个门槛之上的影响因素又是什么?

Gladwell用兰根和奥本海默两个智商超常的原生天才最后成就迥异作例子,告诉大家一个叫做”实践智慧"的东西 - 知道该向什么人说什么话,该在什么时候说,怎样说才能答道最好的效果,但不必知道为什么,也就是说:知道如何做某事,而不需要知道为什么。这个非智力的智慧在个人的成长和取得成功的道路上的影响力非同小可。

这个“实践智慧”其实这就是所谓”情商“的一种表现形式:

- 比如如何与人沟通协调合作完成一件事情

- 如何与决定自己命运的人搞好关系

- 如何在遇到困境的时候激励自己不断向上

Gladwell认为家庭环境和父母的言传身教是培养这种“实践智慧”的最好途径:

- 家庭可以教给你与人协调的能力

- 家庭可以教给你面对人生的正面心态

- 家庭可以教给你成就一翻事业的愿望

富人和穷人家庭对孩子的不同影响:

- 富人家庭更愿意与孩子沟通,而不是简单命令式的管理,这样环境下成长起来的孩子拥有“我有权利”的意识,更喜欢尝试着说服他人、喜欢据理力争。

- 而贫寒家庭成长起来的的孩子,往往只是一味顺从、逆来顺受,觉得这一切都是自己不如人意的家庭背景造成的。

智商和情商的作用就好比计算机的硬件和软件系统:

高智商就一台多核超大内存的主机,但如果情商很低、系统软件不行,缺乏良好的资源管理调度算法和简单易用的接口API,在上面就不可能抛出有价值的应用出来。唯有软件和硬件的良好配合,才能成为一台能完成各种复杂应用、产生实际意义的计算系统。

3. 练习

书中的“10,000 hours rule”无疑让众多想要一窥成功奥秘的上进青年激动不已,因为他们总算从Gladwell列举的诸多无法改变的客观条件外,找到了一个可以依靠自己努力去改变的因素。

Gladwell搜集整理了Bill Gates, Bill Joy, Beatles还有一些天才钢琴演奏家的背景资料,向大家展示这些开始天才的成功者背后,无一不是日复一日、年复一年艰苦卓绝的练习积累。

其实“孰能生巧”这类古训早已有之,贵公司从知春路走出去的某关键部门CVP不还经常告诫大家“Nothing Replaces Hardworking”么? Gladwell的取巧处在于他搜集整理了那些耳熟能详的大温拿的案例,展示他们背后付出的辛苦和努力。而众多把此书当作成功学著作来解读有为青年们,往往都志向高远,但正身处重重压力之下。这样的案例、这样的分析视角,读后的效果无疑如同注入一剂强效鸡血。

书中还提到一个让大家更容易Buy In的成功秘籍:“练习不是你已经很优秀时做的事情,而是使你变得优秀的事情”。

4. 文化

心理学上有个“潜意识”的说法:人类有些影响日常行为决策的心理活动,是在我们意识范围之外进行的。我想书中Gladwell提到的Legacy, Culture就应该是其中的一部分。

种族的历史积淀(Legacy)对个人品性的影响:

- 游牧文明下生活的人,生活环境和财产都不稳定,生存多依赖个人的努力,因此品性多勇猛好斗,只有这样才能在充满变数的环境中生存下来。

- 而耕种文明下生活的人,要想生存下来,需要和他人的密切合作,住所和人际关系相对比较稳定,性格相对温和易相处。

- 水稻种植需要付出很多努力精心照料,才会有好的收成。作为一种技术导向的农业生产方式,辛勤的努力可以直接看到回报。因此在水稻种植文化环境下,个人在骨子里就接受辛苦工作换来生存和成就的观念。

这些在早期受自然环境影响形成的种族特性,在其后裔完全脱离了当初的环境后依然会有比较明显的存在证据。这一方面有习惯、家庭传承的原因,有没有可能人类的思维方式和生活体验也可能通过生物遗传的方式流传下来并在潜意识领域发挥作用?

Culture对人思维行事方式的影响则是主要通过飞机失事的案例来进行探讨的:

- 航空失事的原因大多来至于机长和副驾驶、机上人员和地勤指挥之间的沟通问题

- 而沟通的失败,往往来之不同文化背景之间在人际关系、交流习惯上的差异

- 飞机失事和某个叫做权利距离指数(power distance index)的东西非常相关,这个指数指的是对权威的尊重和重视程度

团队的文化氛围对其运作效率和稳定程度的确有至关重要的影响。诚如Galdwell在书中所言,要想取得事业的成功,要“在山顶别墅静观尘世喧哗”,他们“必须遮蔽自己的部分个性”。但选择设计什么样的文化氛围,如何变革并塑造这样的氛围,是一项非常有挑战性的工作。就大部分现实情形而言,团队带头人的个人风格和习惯,将会对团队文化有决定性的影响,正所谓“兵熊熊一个,将熊熊一窝”。

从另外一个角度来看,机长和副驾驶的设置一开始就是在西方的文化社会背景下建立 起来的机制,两人之间的责任和分工都有明确的要求。在其它民族建立自己的航空公司的时候,往往只学习了他人的形式,而忽略这背后的原因和初衷,这类照葫芦 画瓢的行为自然很有可能导致失败。这个教训对于学习模仿别人是很有借鉴意义的。

对于成功学的爱好者,还可以在此部分找到另外一个让人心潮澎湃的定义:“成功就是坚持不懈,成功就是顽强不屈,就是别人花三十秒就放弃的事情你愿意花三十分钟去思考的坚定。”

Part II - 一些读后的看法

1. 对已经发生的事情总结些理论和法则去解释,是相对而言非常好办的事情。但这些理论和法则能不能解释所有相关的案例,能不能对未来将要发生的事情(比如最热 门的话题:怎样才能成功?)做出一定的预测指导,就是另外一个问题了。所以希望寻找成功秘籍的人千万要留意,小心走火入魔。

2. 作者写作功底也不错,书中的案例收集整理得非常好,每个故事本身就非常有趣,分析过程也让人感觉非常通透;但他却往往没有观点,很多有趣的案例和书名暗示的主题关系并不大:

- 比如关于犹太人律师的成功那节,案例确实丰富,很多详细的调查,很多具体的数据,故事也写得引人入胜。但是这些东欧制衣工人的后代能当上律师、医生,和他 们父辈的职业并未有太大的关系。很多人也并不是独立创业,只是在工厂做一个普通工人而已。与其说他们的成功和父辈工作的言传身教有关,还不如说,是他们父 辈的稳定工作和美国良好的教育体系给了接受良好教育的机会,犹太人的聪明、努力、少数民族的危机感加上家庭对教育的重视,促使了他们在学业上的成功。

- 结合时局想出一个吸引眼球的题目,把从各处收集一些有趣的素材努力塞进去,成书后在自身名气和策划宣传的辅助下,不仅能大卖还往往能形成一个热门话题 - 这是Gladwell的独家成名绝技。

3. 从所谓成功学的角度来讲,Gladwell描述的所有的观点有哪个是你我没听说过的?他给广大渴望成功的青年指出了什么新的途径?全部都是些八股似的老生常谈。但从社会学意义来看,他往往对一些耳熟能详的现实案例层层分析,步步揭秘,展示了看待这些案例的另外一个独特的视角。

Gladwell自己也在一次采访[2]中这样说道:“这不是一本励志书,而是关于集体和社会组织变革的书。我明确反对心想事成这种说法,实际上,你不会想成为什么就能成为什么,世界决定了你能成为什么。能够提供合适的机会的是在社会层面,而不是个人层面。”

[Reference]

1. 浓缩版Outliers:杰出人物的四大法宝

2. Book Review:格拉德韦尔的成功学研究

3. Book Homepage

Labels:

阅读

12/02/2009

Electronic Book - 图书的数字化与阅读的社会化

11/16/2009的《三联生活周刊》做了个电子书和阅读器方面的专题[3][4],还算有点意思,在这里稍作梳理。

1. 电子显示技术的成熟

造纸术和印刷术的发明极大推动了知识和文明的传播,但书籍和阅读的形式已经有一两千年没有本质性的变革,直到今天数字化和网络化时代的来临。不过由于受显示技术和阅读设备所限,传统的书籍阅读形式还是人类阅读活动的最主要手段。

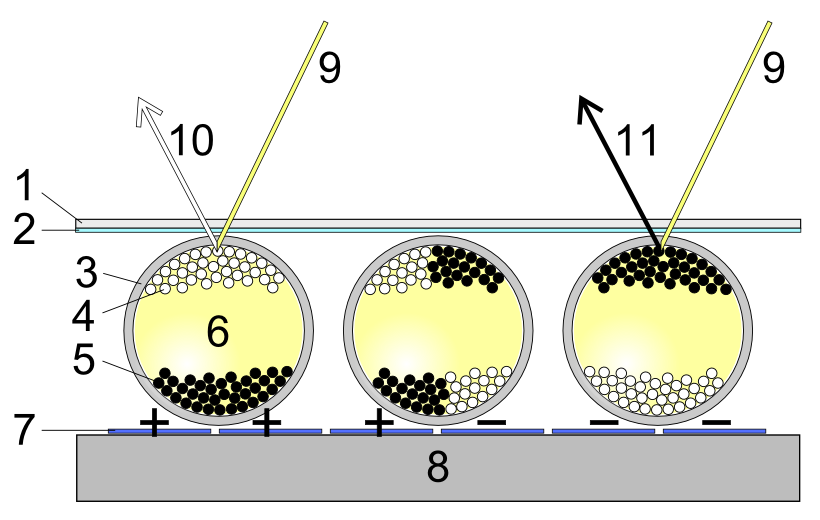

Inside eInk, from http://en.wikipedia.org/wiki/E_Ink

Inside eInk, from http://en.wikipedia.org/wiki/E_Ink

相比传统PC或者手机上的电子书籍显示技术而言, eInk/ePaper这样的新技术主要解决了两个困扰已久的问题:

-节电,采用了非背光显示技术,只有在改变显示状态的时候才需要电能

-健康,本质上是反光显示原理、接近传统纸张,不受外来强光影响,对人眼无伤害

而eInk/ePaper成本下降的重要原因则在于:2009年年初,发明这两个技术的公司eInk和SiPix分别将自己卖给了产能巨大的台湾液晶面板生产商:元太科技和友达光电. (其中元太科技是Amazon Kindle和Sony Reader的面板供货商)

2. 技术推动的变革

图书的数字化

- 旧书的扫描与识别 (Google Book)

- 书籍的广泛可获得性 (Public Digital Library, Google Book)

- 新书以数字方式出版

- 方便的内容检索

- 多媒体/交互性阅读

阅读的社会化

- 个性化书籍定制(可调的字体、颜色和间距)

- 内置方式支持与群体分享评论、注记、标注

- 通过阅读建立虚拟世界的社交关系和团体

已经有web2.0应用提供一些社会化阅读体验,比如国内的豆瓣,国外的BookWormR。假如这些功能被加入到电子书籍和相应的阅读器本身中(比如“书籍的每一个章节、每一个段落,都有一个URI来标识”[3],你在阅读电子书的时候可以看到学界和业界权威对重点段落的标注,同行的书评、注记和摘要,“阅读一本书变成一种Twitter式的群体对话”[3]),这将是一个多么令人激动的阅读体验!

阅读方式对思维方式的影响[2]:

- 传统阅读养成了人们线性、严密的逻辑思维模式,造就了理性社会

- 电子阅读是发散性的、树状的、直观的方式,带来了更为感性的思维模式

新的阅读模式造成的思维方式的转变会对人类社会将造成什么影响现在还无法预计,但现在已经有一些教育界人士呼吁避免儿童看太多动画作品,他们担心这样不利于下一代养成严密的逻辑思维。

3. 传统出版业的焦虑

数字出版物的制作、传播门槛相对传统出版物已经降低很多,个人或小团体完全可以胜任这一工作,从而把出版商和方发行方抛在一边。所以电子阅读器的流行和普及让诸多传统出版业人士坐立不安。

出版业的Concerns:

- 长久以来,出版者和作者在关于字体、纸张、装订、插图和封面设计的争执中得到无限乐趣。传统出版的消失也意味着这些工艺将逐渐退出历史舞台

- 图书出版业不是一个唯利是图的行业:畅销书赚的钱可以用来帮助小众作品的出版和销售,以支持文化的尊严、文学的尊敬,或者仅仅是某些怪癖的追求

- Amazon/Google的工程师们不懂书,不懂书的价值,更不可能懂得我们将要失去的是什么。他们知识一群野心勃勃、粗鄙无文的工程师,如果将来书记的制作编辑、题材的甄选和发现完全交给他们,那将是文化的灾难!

实际上,即使上面所述在现实中是真实的,前两点到了数字出版时代也依然可以成立。而最后对互联网时代工程师的批评就更让人觉得是这些没落贵族无可奈何下意气用事的胡言乱语了。

其实传统出版业在数字阅读时代也有一些新的机遇出现:

Jason Epstein 曾是一位编辑和出版商,2007年左右和朋友成立了一家叫做On-Demand-Book的公司,生产销售一种名为Espresso Book Machine的机器,能在几分钟之内将提交的电子书籍自动打印装订成册。

电子书和电子阅读器其实是可以分开的两个部分。抛开优良的电子阅读器不谈,电子书技术本身就提供了一个革命性的书籍制作出版方式:作者直接制作电子书籍 -> 提交给Amazon/Google ->读者方便地检索、寻找、获得中意的书籍 -> 交给附近的Print-On-Demand服务提供商 ->得到传统书籍进行阅读。

Print-On-Demand这样的需求其实是广泛存在的。就我自己的经历而言,这样的(作为读者方的)流程起码走过不下20次,只不过最后的打印装订是交给学校附近的复印店人工完成的。

对于现在的书店而言,不论实体书店还是Amazon这样的网络书店,Print-On-Demand都有巨大的价值和需求,这在"The Long Tail"(wiki)中已经有非常详尽的描述。

历史趋势谁都无法改变,但真正抛弃你我的并不是历史趋势本身而是我们自己。

4. 一些其它的问题和看法

和音乐出版相比较,数字图书出版面临更大的挑战:

- 数字音乐对人欣赏音乐的体验并未有破坏,但数字阅读相比较传统纸质阅读,体验还非常差

- 数字音乐版权问题因为iTunes的出现得到了很好的解决,但这个解决是有“先破坏再重建”的前提的,数字图书出版现在的环境并非如此,如何成功商业化,还有很长的路要走

现在的数字图书领域的问题

1. 技术上错误地努力模仿传统纸质书本的阅读体验。实际上在传统的阅读体验上要达到或者超过纸质书籍几乎是不可能的,更应该把重心放在那些传统阅读做不到的方面去吸引用户,比如社会化阅读、多媒体交互式阅读这样的功能

2. 现有电子阅读器显示效果依然是黑白灰度级别,应该向彩色、动画方向发展

3. 统一检索、社会性阅读、已有传统书籍的数字化,都面临诸多技术和法律方面的挑战

对未来的展望

- 在相当长一段历史时期内,纸质阅读和电子阅读将长期共存、相互补充

- 查阅性阅读将以电子阅读为主,而品位性阅读则纸质阅读占据绝对优势

也许不远的一天,面对学识渊博的人,我们可以称赞其:“学富五碟,才高八G”!

5. Things Learned

- 后来者不必和前人(对手)的强项死磕,可以开辟其它的战场发挥自己的特长

- 世界潮流,浩浩荡荡,顺之者昌、逆之者亡;及早发现并顺应历史潮流,努力从中发现新的机会

- 破坏性创新的两种策略:低端进入(Low-End Disruption)和开辟新市场(New-Market Disruption)

[Reference]

[1] eInk的技术发明者是MIT Media Lab的 Joseph Jacobson

[2] How ePaper Works

[3] 电子书的漫长登场◎(LifeWeek Issue 552)

[4] 学富五车,才高八G◎(LifeWeek Issue 552)

1. 电子显示技术的成熟

造纸术和印刷术的发明极大推动了知识和文明的传播,但书籍和阅读的形式已经有一两千年没有本质性的变革,直到今天数字化和网络化时代的来临。不过由于受显示技术和阅读设备所限,传统的书籍阅读形式还是人类阅读活动的最主要手段。

近几年来,得益于Electronic Paper(eInk by eInk Inc., ePaper by Sipix Inc. 更多细节见[2])技术的成熟和成本的下降,Amazon Kindle, Sony Reader等一系列电子阅读设备得到公众的广泛关注和接受。

相比传统PC或者手机上的电子书籍显示技术而言, eInk/ePaper这样的新技术主要解决了两个困扰已久的问题:

-节电,采用了非背光显示技术,只有在改变显示状态的时候才需要电能

-健康,本质上是反光显示原理、接近传统纸张,不受外来强光影响,对人眼无伤害

而eInk/ePaper成本下降的重要原因则在于:2009年年初,发明这两个技术的公司eInk和SiPix分别将自己卖给了产能巨大的台湾液晶面板生产商:元太科技和友达光电. (其中元太科技是Amazon Kindle和Sony Reader的面板供货商)

2. 技术推动的变革

图书的数字化

- 旧书的扫描与识别 (Google Book)

- 书籍的广泛可获得性 (Public Digital Library, Google Book)

- 新书以数字方式出版

- 方便的内容检索

- 多媒体/交互性阅读

阅读的社会化

- 个性化书籍定制(可调的字体、颜色和间距)

- 内置方式支持与群体分享评论、注记、标注

- 通过阅读建立虚拟世界的社交关系和团体

已经有web2.0应用提供一些社会化阅读体验,比如国内的豆瓣,国外的BookWormR。假如这些功能被加入到电子书籍和相应的阅读器本身中(比如“书籍的每一个章节、每一个段落,都有一个URI来标识”[3],你在阅读电子书的时候可以看到学界和业界权威对重点段落的标注,同行的书评、注记和摘要,“阅读一本书变成一种Twitter式的群体对话”[3]),这将是一个多么令人激动的阅读体验!

阅读方式对思维方式的影响[2]:

- 传统阅读养成了人们线性、严密的逻辑思维模式,造就了理性社会

- 电子阅读是发散性的、树状的、直观的方式,带来了更为感性的思维模式

新的阅读模式造成的思维方式的转变会对人类社会将造成什么影响现在还无法预计,但现在已经有一些教育界人士呼吁避免儿童看太多动画作品,他们担心这样不利于下一代养成严密的逻辑思维。

3. 传统出版业的焦虑

数字出版物的制作、传播门槛相对传统出版物已经降低很多,个人或小团体完全可以胜任这一工作,从而把出版商和方发行方抛在一边。所以电子阅读器的流行和普及让诸多传统出版业人士坐立不安。

出版业的Concerns:

- 长久以来,出版者和作者在关于字体、纸张、装订、插图和封面设计的争执中得到无限乐趣。传统出版的消失也意味着这些工艺将逐渐退出历史舞台

- 图书出版业不是一个唯利是图的行业:畅销书赚的钱可以用来帮助小众作品的出版和销售,以支持文化的尊严、文学的尊敬,或者仅仅是某些怪癖的追求

- Amazon/Google的工程师们不懂书,不懂书的价值,更不可能懂得我们将要失去的是什么。他们知识一群野心勃勃、粗鄙无文的工程师,如果将来书记的制作编辑、题材的甄选和发现完全交给他们,那将是文化的灾难!

实际上,即使上面所述在现实中是真实的,前两点到了数字出版时代也依然可以成立。而最后对互联网时代工程师的批评就更让人觉得是这些没落贵族无可奈何下意气用事的胡言乱语了。

其实传统出版业在数字阅读时代也有一些新的机遇出现:

Jason Epstein 曾是一位编辑和出版商,2007年左右和朋友成立了一家叫做On-Demand-Book的公司,生产销售一种名为Espresso Book Machine的机器,能在几分钟之内将提交的电子书籍自动打印装订成册。

电子书和电子阅读器其实是可以分开的两个部分。抛开优良的电子阅读器不谈,电子书技术本身就提供了一个革命性的书籍制作出版方式:作者直接制作电子书籍 -> 提交给Amazon/Google ->读者方便地检索、寻找、获得中意的书籍 -> 交给附近的Print-On-Demand服务提供商 ->得到传统书籍进行阅读。

Print-On-Demand这样的需求其实是广泛存在的。就我自己的经历而言,这样的(作为读者方的)流程起码走过不下20次,只不过最后的打印装订是交给学校附近的复印店人工完成的。

对于现在的书店而言,不论实体书店还是Amazon这样的网络书店,Print-On-Demand都有巨大的价值和需求,这在"The Long Tail"(wiki)中已经有非常详尽的描述。

历史趋势谁都无法改变,但真正抛弃你我的并不是历史趋势本身而是我们自己。

4. 一些其它的问题和看法

和音乐出版相比较,数字图书出版面临更大的挑战:

- 数字音乐对人欣赏音乐的体验并未有破坏,但数字阅读相比较传统纸质阅读,体验还非常差

- 数字音乐版权问题因为iTunes的出现得到了很好的解决,但这个解决是有“先破坏再重建”的前提的,数字图书出版现在的环境并非如此,如何成功商业化,还有很长的路要走

现在的数字图书领域的问题

1. 技术上错误地努力模仿传统纸质书本的阅读体验。实际上在传统的阅读体验上要达到或者超过纸质书籍几乎是不可能的,更应该把重心放在那些传统阅读做不到的方面去吸引用户,比如社会化阅读、多媒体交互式阅读这样的功能

2. 现有电子阅读器显示效果依然是黑白灰度级别,应该向彩色、动画方向发展

3. 统一检索、社会性阅读、已有传统书籍的数字化,都面临诸多技术和法律方面的挑战

对未来的展望

- 在相当长一段历史时期内,纸质阅读和电子阅读将长期共存、相互补充

- 查阅性阅读将以电子阅读为主,而品位性阅读则纸质阅读占据绝对优势

也许不远的一天,面对学识渊博的人,我们可以称赞其:“学富五碟,才高八G”!

5. Things Learned

- 后来者不必和前人(对手)的强项死磕,可以开辟其它的战场发挥自己的特长

- 世界潮流,浩浩荡荡,顺之者昌、逆之者亡;及早发现并顺应历史潮流,努力从中发现新的机会

- 破坏性创新的两种策略:低端进入(Low-End Disruption)和开辟新市场(New-Market Disruption)

[Reference]

[1] eInk的技术发明者是MIT Media Lab的 Joseph Jacobson

[2] How ePaper Works

[3] 电子书的漫长登场◎(LifeWeek Issue 552)

[4] 学富五车,才高八G◎(LifeWeek Issue 552)

Labels:

阅读

11/27/2009

我写故我在(28)

1. 莫等莫靠:老天爷留下的Bug,有时候需要全人类来Fix,但更多的时候,只能依靠你自己。

2. 似乎有段时间没拜读过徐老先生的大作了,几经辗转看了篇近期短作:中国计算机事业的机遇窗口期只有10~15年。有几段文字值得思考:

- "一些西方经济学家研究了发展中国家经济增长过程中作为模仿者或创新者发展路线。他们的一 个重要结论是,何种路线最优取决于一个度量:即前沿距离(Distance to Frontier)。一个国家距离世界科技前沿的差距如果很大的话,模仿者路线是国民经济增长的最佳选择。但是,当一个国家经过发展,距离世界科技前沿的 差距已经不大时,创新者路线才是国民经济增长的最佳选择."

[观点本身还是挺有道理的,但作为把握大方向的战略制定者,最重要的不是一味喊冲,而是往哪里冲,冲什么东西。没有一个项目和方向本身叫做突破,创新。]

-“10余年前开始的利用海量数据研究网络现象的工作已经积累成为"计算社会科学(Computational Social Science)"的雏形”

[一种新技术的发明变革了人与人沟通交流的方式,社会和技术不断融合,未来的世界无疑精彩万分、令人激动不已!]

总结起来,通篇其实就说了三句话大家耳熟能详的话:

- 1 2020年计算机领域会发生"量变到质变"性变革

- 2 应用推动技术创新

- 3 学科交叉带来新的突破

还有一句老生常谈:“态度决定发展,细节决定成败”

3. 11月初去了趟四元桥Ikea对门的卡丁车赛场:毫无遮拦的马达带来的机器轰鸣、无助力方向盘的力量感、紧贴地面高速行驶时的速度感、赛道旁的黑色轮胎和紧急大转弯时刺耳的刹车声,算是体验了一把Mini-F1的魅力。如果观众席和赛场车手可以直沟通,也许现场气氛将会更加激烈。

4. 卡丁车之后,去了趟“国际大都市”-上海,美丽的外滩现在是一片繁忙的工地,加上天公不作美,无心溜达之下提前回京。这一路来回,深切体会到现在的铁路对民航部门的压力越来越大了:良性的市场竞争,对企业、对消费者确实都有好处。

5. 中旬开始,开始和某些社会闲杂人士打交道,发现自己不少问题,持续改进中。

6. 买书如山倒,读书如抽丝。书架上的存货越来越多了,是改进购书和阅读策略的时候了。

2. 似乎有段时间没拜读过徐老先生的大作了,几经辗转看了篇近期短作:中国计算机事业的机遇窗口期只有10~15年。有几段文字值得思考:

- "一些西方经济学家研究了发展中国家经济增长过程中作为模仿者或创新者发展路线。他们的一 个重要结论是,何种路线最优取决于一个度量:即前沿距离(Distance to Frontier)。一个国家距离世界科技前沿的差距如果很大的话,模仿者路线是国民经济增长的最佳选择。但是,当一个国家经过发展,距离世界科技前沿的 差距已经不大时,创新者路线才是国民经济增长的最佳选择."

[观点本身还是挺有道理的,但作为把握大方向的战略制定者,最重要的不是一味喊冲,而是往哪里冲,冲什么东西。没有一个项目和方向本身叫做突破,创新。]

-“10余年前开始的利用海量数据研究网络现象的工作已经积累成为"计算社会科学(Computational Social Science)"的雏形”

[一种新技术的发明变革了人与人沟通交流的方式,社会和技术不断融合,未来的世界无疑精彩万分、令人激动不已!]

总结起来,通篇其实就说了三句话大家耳熟能详的话:

- 1 2020年计算机领域会发生"量变到质变"性变革

- 2 应用推动技术创新

- 3 学科交叉带来新的突破

还有一句老生常谈:“态度决定发展,细节决定成败”

3. 11月初去了趟四元桥Ikea对门的卡丁车赛场:毫无遮拦的马达带来的机器轰鸣、无助力方向盘的力量感、紧贴地面高速行驶时的速度感、赛道旁的黑色轮胎和紧急大转弯时刺耳的刹车声,算是体验了一把Mini-F1的魅力。如果观众席和赛场车手可以直沟通,也许现场气氛将会更加激烈。

4. 卡丁车之后,去了趟“国际大都市”-上海,美丽的外滩现在是一片繁忙的工地,加上天公不作美,无心溜达之下提前回京。这一路来回,深切体会到现在的铁路对民航部门的压力越来越大了:良性的市场竞争,对企业、对消费者确实都有好处。

5. 中旬开始,开始和某些社会闲杂人士打交道,发现自己不少问题,持续改进中。

6. 买书如山倒,读书如抽丝。书架上的存货越来越多了,是改进购书和阅读策略的时候了。

Subscribe to:

Posts (Atom)